SSRQ ZH NF I/1/11 intro

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich. Neue Folge. Erster Teil:

Die Stadtrechte von Zürich und Winterthur. Erste Reihe: Stadt und

Territorialstaat Zürich. Band 11: Gedruckte Mandate für Stadt und/oder

Landschaft Zürich, par Sandra Reisinger

Citation : SSRQ ZH NF I/1/11 intro

Licence : CC BY-NC-SA

Table des matières

Vorwort des Präsidenten der Rechtsquellenstiftung und des Staatsarchivars des Kantons Zürich

Die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins und das

Staatsarchiv des Kantons Zürich freuen sich, mit dem vorliegenden Band und vier

weiteren, gleichzeitig erscheinenden Editionseinheiten einen wertvollen Beitrag

zum Verständnis der Geschichte von Stadt und Territorialstaat Zürich im

Mittelalter und in der Frühen Neuzeit zu leisten. Unter der Leitung von

Christian Sieber haben insgesamt sechs Bearbeiterinnen und Bearbeiter die

Quellen zu den Städten Zürich und Winterthur, zur Landvogtei Greifensee sowie zu

den Obervogteien rund um die Stadt Zürich gesichtet, zentrale Stücke ausgewählt

und wissenschaftlich kommentiert. Die Quellenstücke wurden in digitaler Form

nach den Grundsätzen der Text Encoding Initiative (TEI) aufbereitet und online

publiziert. Die gedruckte Fassung dient demgegenüber als

Referenzpublikation.

Unser Dank gebührt zuallererst den Bearbeiterinnen und Bearbeitern der fünf

Editionseinheiten, Dr. des. Michael Schaffner (Stadt und Territorialstaat

Zürich), Sandra Reisinger (Gedruckte Mandate), Dr. Bettina Fürderer (Stadt

Winterthur), Dr. Rainer Hugener (Landvogtei Greifensee) sowie Dr. Ariane Huber

Hernández und Michael Nadig (Obervogteien um die Stadt Zürich). Dr. Pascale

Sutter hat das Projekt als wissenschaftliche Leiterin der Rechtsquellenstiftung

begleitet und zusammen mit den Bearbeiterinnen und Bearbeitern neue Richtlinien

für die digitale Edition erarbeitet. Unterstützt wurde sie im Bereich der

Informatik und Computerlinguistik durch Dr. Bernhard Ruef. Im Staatsarchiv

wurden entsprechende Arbeiten durch Rebekka Plüss durchgeführt.

Bei der Erfassung und Verwaltung der Literatur hat sich die Zusammenarbeit mit

der Schweizerischen Nationalbibliothek bewährt, indem alle verwendeten

Publikationen in der Bibliographie der Schweizergeschichte (BSG) verzeichnet

werden. Unterstützung in linguistischen Fragen erhielt das Projektteam durch Dr.

Hans-Peter Schifferle vom Schweizerischen Idiotikon sowie durch Dr. Philipp

Roelli, Darko Senekovic und Severin Hof von der Fachstelle Latein der

Universität Zürich.

Zu danken haben wir ausserdem den beteiligten Stadtarchiven von Zürich und

Winterthur, die Arbeitsplätze für unsere Bearbeiterinnen und Bearbeiter

bereitgestellt und sie bei ihrer Arbeit tatkräftig unterstützt haben. Für das

Erstellen von Digitalisaten ausgewählter Quellenstücke bedanken wir uns bei

Romano Padeste, bei der Zentralbibliothek Zürich und bei der Fotografin

Christine Seiler, Zürich. Die Satzarbeiten haben Dr. Pascale Sutter und Dr.

Bernhard Ruef übernommen, den Druck hat in bewährter Manier die Dike-Verlag AG

durchgeführt. Ermöglicht wurde dieses Vorhaben dank der massgeblichen

Unterstützung durch den Gemeinnützigen Fonds (ehemals Lotteriefonds) des Kantons

Zürich sowie die Städte Zürich und Winterthur. Ihnen allen sei an dieser Stelle

herzlich gedankt.

Prof. Dr. Lukas Gschwend, Präsident der Rechtsquellenstiftung

Dr. Beat Gnädinger, Staatsarchivar des Kantons Zürich

St. Gallen/Zürich, im Frühling 2021

Vorwort der Bearbeiterin

Ganze zwei Jahre habe ich mich intensiv mit den gedruckten Mandaten der Stadt

Zürich zwischen 1525 und 1798 beschäftigt. Die grosse Vielfalt an Themen, welche

die Zürcher Obrigkeit sowohl den Zeitgenossen als auch der Nachwelt hinterlassen

hat, stellte für mich eine spannende, wenn auch nicht immer einfache

Herausforderung dar. Die Tatsache, dass es sich bei den Quellen um gedruckte

Texte handelte, machte das Transkribieren zwar deutlich einfacher, aber die

langen, verschachtelten und oftmals komplizierten Sätze führten zu manchem

Kopfzerbrechen. Eine häufig mühselige Kleinarbeit war ausserdem die Abklärung

der Entstehungsgeschichte der einzelnen Mandate. Obwohl die Zürcher Mandate

meist in den Ratsmanualen beim entsprechenden Tagesdatum angesprochen werden,

waren die Gründe und der Ablauf der Mandatserlasse nicht immer ersichtlich.

Zudem befinden sich die häufig im Vorfeld angefertigten Kommissionsgutachten und

Mandatsentwürfe in anderen Beständen des Staatsarchivs Zürich, wo sie zunächst

in fast detektivischer Arbeitsweise aufgefunden werden mussten. Kaum Hinweise

gab es schliesslich zur Druckgeschichte der Zürcher Mandate, obwohl dies aus

mediengeschichtlicher Perspektive spannende Antworten auf viele meiner Fragen

hätte geben können. Zum Glück fanden sich immer wieder handschriftliche

Anmerkungen und Ergänzungen bei einzelnen Mandatsexemplaren, die Licht ins

Dunkel brachten. Dank den meist unbekannten Verfassern dieser handschriftlichen

Notizen konnte ich zahlreiche Vermutungen zur Entstehungsgeschichte und

Verbreitung der Zürcher Mandate anstellen.

Die vielen thematischen Aspekte, die in den Zürcher Mandaten vorkommen, waren

nicht nur der unmittelbare Grund für die Erstellung von Themenblöcken, sondern

halfen mir, mich vertieft mit der Geschichte der Zürcher Herrschaft in der

Frühen Neuzeit auseinanderzusetzen. So konnte ich aus der Forschungsliteratur,

aber vor allem mit der sorgfältigen Lektüre und Analyse der Zürcher Mandate neue

Erkenntnisse gewinnen. Die gedruckten Mandate widerspiegeln in diesem Sinne

einen Ausschnitt beziehungsweise eine spezifische Sichtweise der Geschichte

Zürichs zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert.

Dank möchte ich an erster Stelle der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen

Juristenvereins aussprechen. Insbesondere die administrative und

wissenschaftliche Leiterin Dr. Pascale Sutter war mir aufgrund ihrer

kompetenten, freundlichen und jederzeit raschen Antworten auf meine fachlichen

Fragen sowie aufgrund ihres sorgfältigen und kritischen Lektorats aller edierten

Mandate eine grosse Hilfe. Pascale Sutter ist es zudem zu verdanken, dass ich im

Sommer 2017 im Rahmen des SSRQ-Workshops in Zürich mit anderen Editorinnen und

Editoren von schweizerischen Rechtsquellen in Kontakt treten und Erfahrungen

austauschen konnte.

Ebenfalls zentral für die Erstellung dieser Editionseinheit war das gesamte Team

des Projekts der Elektronischen Rechtsquellen-Edition Zürich (Projekt eRQZH),

namentlich Dr. Bettina Fürderer, Dr. Ariane Huber Hernández, Dr. Rainer Hugener,

Dr. des. Michael Schaffner, Michael Nadig und Christian Sieber. Sie alle waren

für meine Arbeit sowohl in fachlicher wie auch in menschlicher Hinsicht ein

grosser Gewinn. Neben der Beantwortung vieler meiner Fragen war das Zürcher

Rechtsquellenteam vor allem für die Kollationierung der edierten Mandate

verantwortlich. Gegen Ende meiner Tätigkeit im Staatsarchiv Zürich war mir des

Weiteren Tessa Krusche mit der qualitativ hochstehenden und äusserst schnellen

Transkription zahlreicher Mandate behilflich, wofür ich ihr ebenfalls herzlich

danken möchte. Dr. des. Michael Schaffner danke ich zudem für die nach dem Ende

meiner Anstellungszeit vorgenommenen Abschlussarbeiten an meiner

Editionseinheit, in deren Rahmen er auch die Kommentare zu zwei Stücken verfasst

hat (SSRQ ZH NF I/1/11 9-1 und SSRQ ZH NF I/1/11 14-1). Mit tatkräftiger Unterstützung durch Tessa Krusche und

Jonas Köppel hat er ausserdem die Registerarbeiten erledigt.

Eine wissenschaftliche Quellenedition lässt sich ohne die Mitwirkung und

Unterstützung von institutioneller Seite kaum bewältigen. Aus diesem Grund

möchte ich zuerst den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Staatsarchivs

Zürich danken. Für Fragen zu bestimmten Beständen, zur Überlieferungsgeschichte

und zum Auffinden einiger Archivalien standen mir unter anderem Dr. Karin Huser,

Dr. Meinrad Suter, Dr. Hans Ulrich Pfister und Martin Leonhard zur Verfügung. In

der Abteilung Beständeerhaltung wurden unter Leitung von Ines Rauschenbach und

Romano Padeste von den edierten Mandaten qualitativ hochstehende Digitalisate

erstellt. Für technische Anliegen des Rechtsquellenportals, des

Archivinformationssystems scopeArchiv sowie für allgemeine Fragen zur digitalen

XML-Edition bin ich unter anderem Prof. Dr. Tobias Hodel, Monika Rhyner,

Matthias Wild und Rebekka Plüss zu Dank verpflichtet.

Obwohl alle edierten Mandate aus den Beständen des Staatsarchivs Zürich stammen,

möchte ich an dieser Stelle Christian Scheidegger (Zentralbibliothek Zürich) und

Dr. Roger Peter (Stadtarchiv Zürich) für ihre Auskünfte bei meiner Recherche

nach weiteren Mandatsexemplaren in anderen Gedächtnisinstitutionen danken.

Ausführliche und hilfreiche Antworten auf allgemeine Fragen zur Definition und

Abgrenzung von Mandaten gaben mir des Weiteren Prof. Dr. Michael Stolleis und

Prof. Dr. Karl Härter (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte,

Frankfurt am Main) sowie Dr. Josef Pauser (Bibliothek des

Verfassungsgerichtshofs, Wien). Bei spezifischen inhaltlichen Fragen konnte ich

mich an Benedikt Zäch (Münzkabinett Winterthur) wenden, was für das Verständnis

der komplexen frühneuzeitlichen Münzgeschichte auf eidgenössischem Gebiet

äusserst hilfreich war. Im Bereich der Kleidermandate konnte ich dank Sonia

Calvi (Departement Geschichte, Basel) neue Erkenntnisse gewinnen.

Zuletzt möchte ich meiner gesamten Familie und all meinen Freunden dafür danken,

dass sie mich in den vergangenen zwei Jahren tatkräftig unterstützt, für meine

Fragen immer ein offenes Ohr hatten und meinen Erzählungen zu den Zürcher

Mandaten geduldig zuhörten.

Sandra Reisinger

Zürich, im Frühling 2021

Einleitung

1Definitionen und Begrifflichkeiten

Im Zuge des Ausbaus der Landeshoheit und der Herrschaftsintensivierung in Europa

kam es seit dem ausgehenden Mittelalter zu Verrechtlichungs- und

Disziplinierungstendenzen. Vermehrt wurden neue Normen nicht mehr nur mittels

Stadt- und Landrecht, sondern vor allem durch Einzelerlasse, die häufig als

Mandate bezeichnet wurden, gesetzt. Die Beanspruchung der Satzungsgewalt durch

den städtischen Rat beschränkte sich zunächst auf das Gebiet innerhalb der

Stadtmauern. Mit dem Ausbau der Territorialherrschaft, die in Zürich in der

Mitte des 15. Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen war, dehnte die Obrigkeit

ihren Regelungs- und Verwaltungsanspruch auf das gesamte Herrschaftsgebiet aus.

Als zunehmend beliebtes Instrument zur Durchsetzung der Normen in

unterschiedlichen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens der Bürger und

Untertanen erwiesen sich dabei die zunächst handschriftlichen, seit dem 16.

Jahrhundert gedruckten Mandate. Diese wurden in Zürich seit der zweiten Hälfte

des 14. Jahrhunderts vom Rat erlassen.1

Der Begriff «Mandat» geht auf das lateinische Wort «mandatum»

zurück, was «Auftrag», «Weisung» und «Befehl» bedeutet. Während

im römischen Staatsrecht ein «mandatum» ein kaiserliches Gebot oder

eine Instruktion des Senats bezeichnete, verschob sich die Bedeutung im

Mittelalter zunehmend zu einem obrigkeitlichen Erlass, der eine oder mehrere

Bestimmungen für das öffentliche Leben enthielt.2 Da Mandate in der Regel infolge konkreter

Ereignisse entstanden, werden sie in der Literaturwissenschaft als

«Gelegenheitsschriften» bezeichnet.3 Neben «Mandat» finden sich in den

Quellen bis ins 19. Jahrhundert ausserdem die Begriffe «Edikt»,

«Erlass», «Verordnung», «Ordnung» und «Satzung», die oft

synonym verwendet wurden. Bei den zürcherischen Mandaten dieser Editionseinheit

ist diese Vielfalt zwar ebenfalls erkennbar, aber gewisse Tendenzen sind dennoch

auszumachen. Am häufigsten kommen die Begriffe «Mandat», «Verordnung»

und «Ordnung» als Selbstbezeichnungen vor. Der Begriff «Ordnung» wird

eher für umfassendere und stärker strukturierte Erlasse, die über einen

originalen Titel verfügen, verwendet.4

«Mandate» oder seit dem 17. Jahrhundert «Verordnungen» bezeichnen

dementsprechend eher Einzelerlasse, häufig Einblattdrucke ohne Titel.5 Allerdings lässt sich eine Unterscheidung

zwischen «Mandaten» beziehungsweise «Verordnungen» als Einzelerlasse

sowie «Ordnungen» als umfassendere Sammelerlasse für die Zeit zwischen 1525

und 1798 nur beschränkt aufrechterhalten. So konnte auch ein umfassender, stark

strukturierter Erlass als «Mandat» bezeichnet werden, wie dies im

Werbungsmandat von 1772 der Fall ist.6 Andererseits bedeutet die Verwendung des

Begriffes «Ordnung» nicht automatisch, dass ein langer oder durch Titel und

Untertitel gegliederter Erlass gemeint ist.7 Ausserdem kam es häufig vor,

dass «Mandat» und «Ordnung», «Mandat» und «Verordnung» oder

«Ordnung» und «Verordnung» gleichzeitig verwendet wurden.8 Schliesslich gibt es auch Mandate, in denen

nicht nur ein Einzelerlass, sondern mehrere, nicht unmittelbar zusammenhängende

Themen vorkommen.9 Für die moderne Formulierung der Titel der Stücke

dieser Editionseinheit wurde darauf geachtet, dass möglichst der im Quellentext

vorkommende Begriff verwendet wird. Falls keine Selbstbezeichnung auszumachen

war,10 wurde entweder die Bezeichnung im

Repertorium von Claudia Schott-Volm11 übernommen oder bei Einzelerlassen

der Begriff «Mandat» oder «Verordnung» sowie bei Sammelerlassen die

Bezeichnung «Ordnung» verwendet.

2Zürcher Mandate

2.1Übersicht und historische Einbettung

Im 15. Jahrhundert, insbesondere in der Amtszeit des Bürgermeisters Hans Waldmann

(1483-1489), kam es zu einer Häufung von Mandatserlassen. Am umfangreichsten ist

dabei das Mandat von 1488, das weitgehend frühere Bestimmungen zusammenfasst und

wiederholt.12 Thematisch beinhalten

die frühen Mandate Kleidervorschriften, Aufwandbeschränkungen, Spiel- und

Tanzverbote, Hochzeitsregelungen, Eingrenzungen der Prostitution sowie Verbote

der Gotteslästerung und des Fluchens.13 Zwar wurden die Mandate zunächst

nur handschriftlich und erst ab 1523 in gedruckter Form erlassen,14 aber eine klare Unterscheidung zwischen

vorreformatorischen und nachreformatorischen Mandaten lässt sich nicht

vornehmen. Die Zürcher Reformation als Zäsur in der Geschichte der Mandate wird

daher von der Forschung weitgehend abgelehnt.15

Im für diese Editionseinheit massgeblichen Zeitraum von 1525 bis 1798 bestand das

Zürcher Herrschaftsgebiet aus der Stadt Zürich und der untertänigen Landschaft.

Mit einer Einwohnerzahl zwischen 8000 und 11 000 Personen war die Stadt

Zürich im eidgenössischen Vergleich eine mittelgrosse Stadt. Die Bevölkerung des

Zürcher Herrschaftsgebiets lässt sich in drei grosse Gruppen einteilen: Bürger,

Hintersassen und Aufenthalter. Seit dem 16. und vor allem seit dem 17.

Jahrhundert erfolgte eine zunehmende Abschliessung des Bürgerrechts sowie eine

Einschränkung der politischen Partizipation auf die regimentsfähigen

Bürgergeschlechter.16 Somit war der Grossteil der Bevölkerung, nämlich

alle Landschaftsbewohner, Hintersassen, Aufenthalter und nicht regimentsfähigen

Bürger, von der politischen Mitwirkung im zürcherischen Stadtstaat

ausgeschlossen.17

Das Verfassungssystem Zürichs bestand seit dem Geschworenen Brief von 1498 bis

zum Untergang des Alten Stadtstaats 1798 aus folgenden Gremien: Der Grosse Rat

oder Rat der Zweihundert bestand aus 212 Mitgliedern (18 Vertreter aus der

Gesellschaft zur Konstaffel, 144 Vertreter aus den zwölf Zünften und 50

Mitglieder des Kleinen Rats) und war für Gesetzgebung, Steuer- und

Finanzangelegenheiten, Landkäufe, Bürgeraufnahmen, Bündnisabschlüsse,

Kriegsentscheide, für die Wahl des Kleinen Rates, für die Besetzung von Ämtern

und Pfarrstellen sowie für den Empfang von Gesandtschaften zuständig. Der Kleine

Rat, der einen Teil des Grossen Rats darstellte, bestand aus den beiden

Bürgermeistern, den 24 Zunftmeistern, aus den vier Konstaffelherren und 20

weiteren gewählten Ratsherren. Die 50 Mitglieder des Kleinen Rats teilten sich

in zwei, halbjährlich wechselnde Ratsrotten (Baptistalrat, Natalrat) auf, wobei

die beiden Ratshälften häufig gemeinsam tagten. Der Kleine Rat übte die oberste

Gerichtsbarkeit aus und war für die täglichen Staats- und Verwaltungsgeschäfte

zuständig. Des Weiteren gab es den Geheimen Rat, der aus den vier obersten

Zunftmeistern (Statthalter), den zwei Säckelmeistern und dem Klosterobmann

bestand. In der Regel beriet der Kleine Rat die Geschäfte, die an den Grossen

Rat gelangten, vorgängig. Während die Versammlungstage des Kleinen Rats

normalerweise die Montage, Mittwoche, Donnerstage und Samstage waren,18 kam der Grosse Rat in politisch

ruhigen Zeiten selten, jedoch seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

ungefähr einmal wöchentlich zusammen.

Die Ratsmitglieder hatten nicht nur Regierungsfunktionen inne, sondern übten auch

zahlreiche Verwaltungstätigkeiten aus. So wurden die Kleinräte für lukrative

Verwaltungsämter (Säckelmeister, Statthalter, Obmann, Sihlherr, Bauherr etc.)

und als Vögte der inneren Obervogteien eingesetzt. Die Landvogteien wurden

hingegen mit Mitgliedern des Grossen Rates besetzt. Für die eigentliche

Ausführung von Regierungsbeschlüssen wurden häufig Verordnete oder im 18.

Jahrhundert zunehmend ständige Kommissionen eingesetzt. Darin befanden sich

nicht nur Angehörige des Kleinen und Grossen Rates, sondern auch Fachleute aus

der Bürgerschaft.19 Die Kommissionen spielten für die Ausarbeitung

von Mandatsentwürfen sowie für die Überwachung der Bestimmungen häufig eine

bedeutende Rolle. So war beispielsweise die im 17. Jahrhundert entstandene

Reformationskammer für die Einhaltung der Bestimmungen des Grossen Mandats sowie

für die Ahndung von Zuwiderhandlungen innerhalb des Stadtgebiets zuständig.20 Des Weiteren existierten zahlreiche sogenannte

bürgerliche Ämter, wie beispielsweise der Ratsredner, der Kornhausmeister und

der Fechter.21 Die städtische Kanzlei, die

unter anderem für die Ausarbeitung der Mandate zuständig war, wurde vom

Stadtschreiber und Unterschreiber geführt. Diese beiden Schreiber waren zudem

für die Protokollierung der Ratsbeschlüsse zuständig, wobei sich ihre

Kompetenzen auf verschiedene Themenbereiche aufteilten.22

Mit der Reformation verstärkte sich die Verknüpfung zwischen weltlicher Obrigkeit

und Kirche. Der Grosse Rat legte als oberstes Kirchenorgan Katechismus und

Gesangsbuch fest, erliess die Prädikantenordnung23 und war für die Besetzung der Pfarrstellen

auf der Landschaft zuständig. Der Examinatorenkonvent, der aus Geistlichen und

Ratsherren bestand, war unter anderem für die Wahl der Schulmeister sowie für

die Ausarbeitung von Landschulordnungen verantwortlich.24 Die Einführung der Reformation hatte zudem

zur Folge, dass die Ehegerichtsbarkeit von der Kirche (Bischof von Konstanz) in

die Kompetenz des Zürcher Rats überging.25 Der Einfluss der Zürcher Obrigkeit auf die Kirche

zeigt sich des Weiteren in der 1528 eingesetzten Synode, die eine Versammlung

aller Geistlichen darstellte.26 Diese Institution wurde vom Rat eingesetzt, hatte

jedoch in Kirchenangelegenheiten lediglich ein Beratungs- und Vorschlagsrecht

sowie in Bezug auf die Sittengesetzgebung eingeschränkte

Mitbestimmungsmöglichkeiten.27 Ab den 1630er Jahren wurden auf

Initiative geistlicher Vertreter häufig Fast-, Buss- und Bettage durchgeführt,

die jeweils mit Bettagsmandaten angekündigt wurden.28 Die enge Verbindung zwischen Obrigkeit und

Kirche ist nicht zuletzt daran ersichtlich, dass die vom Rat erlassenen Mandate

meist durch den Pfarrer von der Kanzel bekannt gemacht werden mussten.29 Die Zusammenarbeit zwischen Obrigkeit und

Kirche lässt sich ausserdem im Umgang mit den Täufern nachvollziehen, wenn auch

weltliche und geistliche Vertreter nicht immer dieselbe Meinung vertraten.30 Die Verfolgung religiöser

Gruppen wie der Täufer war im 16. und frühen 17. Jahrhundert ein wichtiger Grund

für die Auswanderung. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts waren aber vor allem

Armut, Arbeitslosigkeit und Hungersnöte die Hauptursachen. Zunächst waren es die

kirchlichen Vertreter, die einen Glaubensabfall befürchteten und der

Auswanderung daher kritisch gegenüberstanden. Im frühen 18. Jahrhundert führte

dann das obrigkeitliche Misstrauen gegenüber der Auswanderung, insbesondere

wegen der vielen verarmten Rückkehrer, zu zahlreichen Mandatserlassen.31

Ein zentrales Anliegen der Zürcher Obrigkeit, das sich unter anderem in den

gedruckten Mandaten niederschlägt, war die Sicherung der Lebensmittelversorgung

der Bevölkerung sowie die Verhinderung von spekulativen Kauf- und

Verkaufspraktiken. Bestrebungen zum Konsumentenschutz und zu obrigkeitlichen

Preisregulierungen lassen sich beispielsweise beim Weinbau und Weinhandel

zeigen. Die obrigkeitliche Weinpolitik, die als Agrarprotektionismus bezeichnet

werden kann, verhinderte die unkontrollierte Einfuhr von fremdem Wein, was nicht

nur den zürcherischen Weinbauern, sondern auch den städtischen Lehensherren

zugutekam. Die Festlegung der Weinpreise und die Sicherstellung einer

angemessenen Weinqualität diente aus obrigkeitlicher Sicht nicht nur dem Wohl

der Konsumenten, sondern hatte aufgrund der Weinumsatzsteuer (Umgeld) und der

jährlichen Weinrechnung auch fiskalpolitische Gründe.32

Obrigkeitliche Gewerberegulierungen sind in Zürich insbesondere im 18.

Jahrhundert beispielsweise für den Umgang mit Mehl erkennbar. Mithilfe von

sogenannten Mehlproben sowie mit gewerbespezifischen Regelungen für Müller und

Bäcker wurde versucht, gegen Betrug und Spekulation vorzugehen.33 Grundsätzlich galt für den ganzen Zeitraum der

Editionseinheit das Verbot des spekulativen Kaufes von Lebensmitteln, der als

Fürkauf bezeichnet wurde. Zahlreiche gedruckte Mandate wiederholten seit der

Mitte des 17. Jahrhunderts die Fürkaufverbote diverser Lebensmittel und

Handelsprodukte, da diese Praktiken aus obrigkeitlicher Sicht Teuerungen und

Versorgungsnotstände zur Folge haben konnten.34 Um eine wirkungsvolle Kontrolle über den

Handel durchsetzen zu können, war ausserdem die Festlegung des Marktzwanges ein

zentraler Bestandteil der zürcherischen Wirtschaftspolitik. Damit sicherte sich

die Obrigkeit die Einkünfte der anfallenden Zölle und Steuern, was sich

beispielsweise am städtischen Kornmarkt erkennen lässt.35 Ebenfalls Bestandteil der zürcherischen

Mandatspolitik stellt die Reglementierung der Zehntabgabe und der

Zehntpachtversteigerungen dar.36 Unmittelbaren Einfluss auf

gewerbespezifische Regelungen konnten des Weiteren die Zünfte ausüben, wie sich

beispielsweise in der Auseinandersetzung mit nichtzünftischen Krämern und

Hausierern zeigt.37

Um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung zu garantieren, legte die Obrigkeit

nicht nur Vorschriften in Handel und Gewerbe fest, sondern es erfolgten in der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch Reformbestrebungen in der

Landwirtschaft. Massgeblich daran beteiligt war die Ökonomische Kommission, eine

Sektion der Naturforschenden Gesellschaft Zürichs. Neben der Auflösung der

Dreizelgenwirtschaft und der Ausweitung des Ackerbaus strebten die Mitglieder

der Ökonomischen Kommission unter anderem die Anpflanzung von Kleesamen und

Kartoffeln an.38 Die enge Verzahnung und

Überlappung von Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft mit der Zürcher

Obrigkeit hatte zur Folge, dass viele der Vorschläge in Form von gedruckten

Mandaten und Anleitungen publiziert wurden.

Prekäre Lebensverhältnisse und konjunkturelle Schwankungen, wie beispielsweise

die Teuerungskrise von 1770/1771, konnten zur Verschärfung des Umgangs mit

verdächtigen einheimischen oder fremden Personen führen.39 Da der Zürcher Rat nur beschränkte

wirtschaftspolitische Möglichkeiten zur Verhinderung von Armut hatte,

verlagerten sich die obrigkeitlichen Regulierungsbestrebungen auf den Bereich

der Armenversorgung. Überlegungen zu rechtmässigen und unrechtmässigen Armen

spielten daher bereits im 16. Jahrhundert eine bedeutende Rolle in den

obrigkeitlichen Mandaten.40 Die Präzisierung der Bestimmungen, die

Klassifizierung der bedürftigen Personen sowie der institutionelle Ausbau der

Armenversorgung erfolgte vermehrt seit dem 17. Jahrhundert.41 Ab dem letzten Drittel des

17. Jahrhunderts ist für Zürich eine zunehmende Kriminalisierung von Bettlern

und Vagierenden erkennbar. Die Obrigkeit reagierte auf die periodisch

anwachsenden mobilen Randgruppen mit sogenannten Bettlerjagden, mit der

Abschiebung unerwünschter Personen in andere eidgenössische Gebiete sowie mit

dem Ausbau des Patrouillenwesens.42 Der Ausbau der Grenzkontrollen erfolgte nicht

zuletzt auch zur präventiven Bekämpfung von Seuchen. Die Verhinderung von

Seuchen bei Mensch und Tier oblag in Zürich zunächst dem Gremium der Gschau, im

18. Jahrhundert dann zunehmend dem Sanitätsrat. Diese Kommission war nicht nur

für die Erstellung von Gutachten und Anleitungen zuständig, sondern beteiligte

sich auch intensiv an der Ausarbeitung zahlreicher Mandate.43

Ein weiterer Bereich, der in Zürich im gesamten untersuchten Zeitraum einen hohen

obrigkeitlichen Regelungsbedarf aufweist, war das Militär- und Söldnerwesen.

Während der sogenannte Reislauf im 16. und 17. Jahrhundert noch weitgehend

verboten war, durften die männlichen Zürcher Angehörigen im 18. Jahrhundert als

Söldner in obrigkeitlich bewilligte Regimenter eintreten.44 Da der zürcherische

Stadtstaat nicht über ein stehendes Heer, sondern über ein Milizsystem verfügte,

war die Reglementierung von Exerzierübungen und Schiesstagen zentral.45 Mit der Militärordonnanz von

1770 erfolgte ausserdem eine Differenzierung der Mannschaftsorganisation.46 Nichtsdestotrotz konnten

letztlich die einfallenden Franzosen im Jahre 1798 von den Zürchern nicht

aufgehalten werden, was unter anderem auf die mangelnde Unterstützung der

Landschaft infolge des Stäfnerhandels zurückzuführen ist.47

Für den Bereich der Finanzwirtschaft lassen sich anhand der obrigkeitlichen

Mandate zwischen 1525 und 1798 zwei Schwerpunkte feststellen, zum einen das

Kreditwesen, zum anderen das Münzwesen. In der ersten Hälfte des 16.

Jahrhunderts erliess der Zürcher Rat neue Bestimmungen bezüglich Zinssatz,

Ablösung und Form der seit dem Spätmittelalter weit verbreiteten Gülten.48 Allerdings waren Naturaliengülten

trotz des obrigkeitlichen Verbots in der Mitte des 17. Jahrhunderts immer noch

weit verbreitet, was bei der Zahlungsunfähigkeit von Schuldnern infolge von

Missernten und Teuerungswellen negative Auswirkungen auf die städtischen

Finanzen haben konnte.49 Nachdem die Münzregalien seit dem

Spätmittelalter auf die zahlreichen eidgenössischen Städte übergegangen waren,

war das frühneuzeitliche Münzwesen durch eine Vielzahl an Münzsorten und

Rechnungswährungen geprägt. Münzverfälschungen, Münzverschlechterungen und

spekulativer Münzhandel machten obrigkeitliche Regulierungen insbesondere zu

Beginn des 17. Jahrhunderts erforderlich. In den gedruckten Mandaten legte der

Zürcher Rat einerseits gültige Währungskurse fest, andererseits wurden Münzen

mit einem zu geringen Edelmetallgehalt verboten (Münzverruf). Mit der

schwächeren Geldentwertung seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte

eine Stabilisierung, was unter anderem in Form von währungspolitischen

Absprachen bei eidgenössisch durchgeführten Münzkonferenzen geschah.50

Schliesslich ist der Zeitraum zwischen 1525 und 1798 durch ein hohes Mass an

obrigkeitlichen Regulierungsbestrebungen in den Bereichen Lebensführung und

Devianz gekennzeichnet. In der älteren Forschung wird in diesem Zusammenhang

häufig von Sittenmandaten gesprochen.51 Neben Mandaten mit Einzelbestimmungen erliess die

Zürcher Obrigkeit hauptsächlich Sammelmandate, die ab der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts als «Grosse Mandate» (für die Bewohner von Stadt und

Landschaft oder nur für die Stadt) beziehungsweise als «Landmandate» (nur

für die Bewohner der Landschaft) bezeichnet werden. Inhaltlich orientieren sie

sich an christlich geprägten Moralvorstellungen. Indem Müssiggang,

Verschwendung, Liederlichkeit und normabweichendes Verhalten missbilligt und

sanktioniert wurde, versuchte die Obrigkeit ihre Herrschaft durchzusetzen.

Dieser langfristige Transformationsprozess im frühneuzeitlichen Europa wird in

der Forschung als «Sozialdisziplinierung» bezeichnet, wobei die binäre

Sicht der Durchsetzbarkeit beziehungsweise Nichtdurchsetzbarkeit in der jüngeren

Forschung als zu einseitig verworfen wurde.52

2.2Entstehungsprozess der Mandate

Der Erlass von Mandaten für das Zürcher Herrschaftsgebiet oblag in der Frühen

Neuzeit ausschliesslich der Stadt Zürich53 und durchlief häufig einen

ähnlichen Prozess. Der unmittelbare Anlass konnte ein besorgniserregendes

Ereignis,54 Meldungen von Ratsmitgliedern über unerwünschte

Entwicklungen55 oder aber Klagen von bestimmten

Interessensgruppen, wie den Zünften,56 sein. Ausserdem konnte es vorkommen, dass von

einem gedruckten Mandat alle Exemplare aufgebraucht waren, weswegen ein neues

Mandat gleichzeitig mit aktualisierten Bestimmungen erlassen werden musste.57 Aber auch allein die Erneuerung

von früheren Mandaten konnte als Auslöser für einen Mandatserlass in Frage

kommen.58 Bei gewissen, sich

häufig wiederholenden Mandaten wie den 1631 einsetzenden Bettagsmandaten, wurde

manchmal ein Jahr später ein identisches Mandat gedruckt.59 Ein spezifisches Phänomen bilden die in der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nachgedruckten Mandate anderer

eidgenössischer Orte. Die Adressaten dieser Nachdrucke waren Zürcher Angehörige,

die sich aufgrund von Handelstätigkeiten in eidgenössische Orte begaben und

denen man die Beachtung der fremden Bestimmungen nahelegte.60

Aktenkundig wurde ein geplanter Mandatserlass meist erst dann, wenn der Rat ihn

in einer Sitzung besprach. In der Regel war dies der Kleine Rat, je nach

Sachgeschäft konnte aber auch Grosse Rat beigezogen werden.61 Danach wurde in der Regel einer

einmalig eingesetzten oder permanenten Ratskommission der Auftrag erteilt, ein

Gutachten zu verfassen. Das Einsetzen von mehreren Ratsmitgliedern zur

Bearbeitung von bestimmten Regierungsgeschäften sowie zur Ausarbeitung von

Gutachten und Mandatsentwürfen war in Zürich in der Frühen Neuzeit ein übliches

Vorgehen. Im Zuge der Intensivierung und Differenzierung der zürcherischen

Verwaltungspraxis erhöhte sich die Anzahl dieser Ratskommissionen. Ausserdem gab

es ständige Ratskommissionen, deren Zahl vor allem im 18. Jahrhundert

zunahm.62 Für die Mandatspraxis der

Zürcher Obrigkeit nahmen die Ratskommissionen eine wichtige Stellung ein, da der

Rat häufig deren Gutachten und Mandatsentwürfe ohne weitere Änderungen übernahm.

Allerdings konnte es vorkommen, dass der Rat eigene Änderungen in einem

Kommissionsgutachten vornahm. Als beispielsweise die Kornkommission dem Rat 1770

den Entwurf für eine erneuerte Feilerordnung vorlegte, ergänzte der Rat diesen

mit Änderungen. Dabei wurde nicht nur die vorgesehene Ausnahme der

Gewichtsfestlegung für bestimmte Brote gestrichen, sondern es wurden auch vier

Artikel ergänzt.63

In den meisten Fällen verordnete der Rat den Druck eines Mandates im Anschluss an

die Kommissionsgutachten innerhalb weniger Tage oder Wochen. Der

Entstehungsprozess des Hebammenmandats von 1782 zeigt jedoch, dass zwischen dem

Gutachten der Hebammenverordneten und dem Mandatserlass auch mehrere Jahre

liegen konnten. Dies hing wahrscheinlich damit zusammen, dass der Zürcher Rat

die im Gutachten vorgeschlagenen Bestimmungen von 1774 zunächst probeweise in

Kraft setzen liess.64 Eine Verzögerung des Mandatserlasses konnte sich

des Weiteren dadurch ergeben, dass der Rat auf bestimmte Interessensgruppen

Rücksicht nahm, wie die Marktordnung für Baumaterialien von 1778 zeigt. Das

Gutachten der Kommission für Holzbaumaterialien lag Ende März 1778 vor. Da

jedoch bereits zahlreiche Bestellungen mit den falschen Holzmassen erfolgt

waren, beschloss der Rat mit dem Mandatserlass einige Monate zu warten.65

Redaktionelle Eingriffe durch den Zürcher Rat sind nicht nur in den

Kommissionsgutachten ersichtlich, sondern konnten sogar erst erfolgen, nachdem

das Mandat bereits gedruckt worden war. Das Bettagsmandat vom November 1655

wurde nachträglich handschriftlich mit Änderungen und Streichungen versehen und

erneut gedruckt. Auf der ersten Version mit den Korrekturen wurde

handschriftlich vermerkt, dass dieses ungültige Exemplar nicht mehr verteilt,

sondern entweder verbrannt oder verwahrt werden solle.66 Was mit nicht mehr

gültigen Mandatsexemplaren passieren sollte, liess die Zürcher Obrigkeit meist

nicht explizit verlauten. Eine Ausnahme stellt das Kartoffelmandat von 1795 dar.

Mit seinem Inkrafttreten am 4. Juni 1795 verordnete der Zürcher Rat

gleichzeitig, dass alle Amtleute die Exemplare des nie in Kraft getretenen

Kartoffelmandats vom 16. Dezember 1794 an die städtische Rechenkanzlei

zurücksenden sollten.67

Grundsätzlich gilt für die Zürcher Mandate, dass sich die im Druck genannte

Datierung auf den Ratsbeschluss bezieht. Die Drucklegung der Mandate erfolgte

vermutlich zeitnah, aber nicht zwingend noch am selben Tag. Einen Hinweis

darauf, dass Erlass- und Druckdatum möglicherweise nicht übereinstimmten, gibt

das Kleemandat von 1788. Am Beschlussdatum des 29. März 1788 entschied der Rat

nämlich, dass das «entworfene mandat [...]Non-pertinence éditoriale in druk

verfasst [...]Non-pertinence éditoriale, in meinen des unterschreibers urkunden

vom heutigen dato zu lesen ist, indessen mit der publication so lange

zugewartet werden solle», bis eine entsprechende Anleitung der

Ökonomischen Kommission gedruckt worden sei.68

Zum genauen Ablauf und zur Organisation des Druckvorgangs der Mandate gibt es nur

wenig Hinweise in den Quellen. Zwar wurde in der gesamten Zeit der

Editionseinheit die Drucklegung der Mandate der Offizin Froschauer und deren

Nachfolger in Auftrag gegeben, aber weder im 16. noch im 17. Jahrhundert gibt es

einen Hinweis darauf, dass der Druck obrigkeitlicher Mandate einer Offizin

explizit in Auftrag gegeben wurde. In den Zensur- und Druckordnungen werden

meist nur die einer Vorzensur durch die Zensurkommission unterworfenen

nichtamtlichen Schriften thematisiert.69 Einige Hinweise in

den Quellen lassen jedoch bestimmte Aussagen bezüglich des Drucks der Zürcher

Mandate zu. So sei es, so ein Ratschlag der verordneten Schulherren vom 14.

Oktober 1660, in guten Regimenten üblich, für die obrigkeitlichen Kanzleien,

Kirchen und Schulen eine Druckerei zu verordnen. Dies sei bereits seit der Zeit

Christoph Froschauers des Älteren der Fall gewesen.70 Froschauer hatte aufgrund

seiner Druckertätigkeit das Bürgerrecht 1519 unentgeltlich erhalten, was ihm

gemäss Paul Leemann-van Elck eine privilegierte Stellung verschaffte und der

Ausgangspunkt für die obrigkeitlichen Druckaufträge von Mandaten und Ordnungen

gewesen sei.71 Im 17.

Jahrhundert kam es zu verschiedenen Prozessen, in denen die kleineren

Druckereien der Offizin Bodmer das 1631 erlassene Privileg des Druckes

obrigkeitlicher Schriften streitig machen wollten.72 Am 22. Oktober 1660 bestätigte

der Rat, dass die «Bodmerische truckerey nach derselben innhalt die

haubttruckerey wyther syn und blyben und bey ihren innhabenden freyheiten

fehrners geschirmbt und gehandthabt werde.»73 Dieses Urteil wurde jedoch zu

Beginn des 18. Jahrhunderts von der Offizin Gessner in Frage gestellt, wie ein

Bericht vom 24. November 1722 zeigt.74 Anlass zur Kritik gab

insbesondere die Tatsache, dass das alleinige Vorrecht des Druckes

obrigkeitlicher Schriften, wie Mandate sowie Erb- und Stadtrecht, im Erlass von

1660 nicht erwähnt sei. Die Offizin Heidegger und Rahn, welche die Bodmersche

Druckerei im Jahre 1719 durch Kauf erworben hatte, machte gemäss Meinung der

Offizin Gessner von einem Privileg Gebrauch, das so gar nie explizit festgelegt

worden sei. Der Rat verordnete daher am 14. Januar 1723, dass nun der Druck

obrigkeitlicher Schriften abwechselnd den beiden Offizinen zufallen solle.75

Als Ausweis des obrigkeitlichen Charakters der Mandate schmückten die Druckereien

die Titelblätter der mehrblättrigen Mandate mit Emblemen mit dem Zürcher

Wappenschild und zwei Löwen als Schildhaltern als zentralen Elementen. Dabei

findet sich bis 1703 über dem einfachen oder verdoppelten Schild Zürichs das

Reichswappen und die Reichskrone. Zudem hält der eine Löwe den Reichsapfel (der

andere ein Schwert). Ab 1692 verschwinden die Embleme mit den Reichsinsignien

sukzessive und der Löwe hält einen Palmwedel (während das Schwert bleibt). Als

Erweiterung konnte die Darstellung mit Stadtwappen und Löwen von einem von einem

Kranz oder Rahmen mit den knapp 30 Wappen der Zürcher Vogteien und Herrschaften

umgeben sein.76

Was die Auflage der gedruckten Exemplare anbelangt, gibt es bei einigen Mandaten

vereinzelte Hinweise, die meist im Zusammenhang mit dem Versand der

Mandatsexemplare in die Pfarrkirchen und Land- und Obervogteien stehen. In der

Regel wurden zwischen 200 und 1000 Druckbogen eines Mandats gedruckt.77 Im Folioformat ergab sich daraus

die doppelte und im Quartformat die vierfache Anzahl der Mandatsexemplare.

Gemäss der Taxordnung für den Druck von Mandaten vom 20. März 1769 konnte die

Auflage sogar bis zu 8000 Exemplare betragen.78

Mit der Verlagerung auf typographische Informationsmedien ab dem 16. Jahrhundert

erfolgte nicht nur eine Verschriftlichung der sozialen Normen, sondern auch eine

Erweiterung des Adressatenkreises. Indem gedruckte Mandate verteilt,

angeschlagen und verlesen wurden, liess sich die obrigkeitliche Kontrolle der

Bevölkerung wirksamer durchführen. Die Regulierung des Gemeinwesens erfolgte

zunehmend weniger durch mündliche, sondern vermehrt durch schriftliche

Informationen. Diesen Prozess bezeichnet Michael Giesecke als

«Medienwechsel der regulativen Informationen».79 Insofern ist Manfred

Vischer zuzustimmen, der davon ausgeht, dass durch den Druck eines Mandats die

Bedeutung des Erlasses unterstrichen werden sollte.80 Ob dies aber

gemäss Vischer den höheren Kosten des Druckes im Vergleich zu handschriftlichen

Mandaten zuzuschreiben ist (und nicht eher der Erweiterung des

Adressatenkreises) ist zweifelhaft. In mehreren Zürcher Mandaten lässt sich die

Fokussierung auf spezifische Empfängergruppen feststellen. Neben dem Versenden

von Mandaten an Schiffsleute und an die Gemeinden am Zürichsee oder an

Landbäcker und Landmüller,81 konnte es auch vorkommen, dass

die Adressaten eidgenössische Orte waren. So wurde die Ordnung betreffend

Zungenkrebs von 1763 zusammen mit einem vorgedruckten Fragebogen und einer

Anleitung an mehrere Städte der Eidgenossenschaft geschickt.82 Ein Hinweis darauf, dass die Zürcher

Obrigkeit gedruckte Mandate als probates Mittel zur Vermittlung von normativen

Bestimmungen ansah, gibt die folgende Schlussformulierung in der Gerichtsordnung

von 1716: «Damit nun disere Unsere Satz- und Ordnung von Jedermaͤnniglich

fuͤrohin bestaͤndig beobachtet werden koͤnne, haben Wir selbige zu

Jedermanns Nachricht offentlich trucken lassen.»83

Die häufigste Art und Weise, wie die Bestimmungen eines Mandats bekannt gemacht

werden sollten, war die Verlesung durch den Pfarrer von den Kanzeln der Kirchen.

Dies geschah in der Regel meistens während der Sonntagspredigt.84 Ein Verzeichnis der verlesenen Mandate im

Birmensdorfer Stillstandsprotokoll der Jahre 1634 bis 1645 zeigt beispielsweise,

dass mehrmals jährlich, manchmal sogar monatlich, sonntags obrigkeitliche

Mandate verlesen wurden.85 David von Wyss schreibt 1796

bezogen auf das Landmandat, das Grosse Mandat für die Landschaft, davon, dass

dieses jährlich in allen Landpfarreien nach der Predigt verlesen werde und

anschliessend das Gremium des Stillstands versammelt werde, um ihm die Befolgung

des Mandats durch die Bevölkerung einzuschärfen und ihn an die Verzeigung

Fehlbarer zu erinnern.86

Das Verlesen durch den Pfarrer war jedoch nicht der einzige Publikationsweg. Für

das Mandat betreffend Eheschliessungen mit Katholikinnen von 1755 legte der Rat

nämlich fest, dass jeweils ein Exemplar im Pfarrhaus und eines in der Lade im

Gemeindehaus oder in der Kanzlei der Land- oder Obervogtei aufbewahrt werden

musste. In der Stadt sollte das Mandat allen Bürgern während des halbjährlich

stattfindenden Eidschwörens vorgelesen werden.87 Eine weitere Möglichkeit, die Zürcher

Mandate den Bürgern und Untertanen kundzutun, war im 18. Jahrhundert die

Publikation des Mandats als sogenanntes Avertissement, das einer Zeitung

beigelegt wurde.88 Gemäss David von Wyss wurden die

Grossen Mandate in der Stadt ausserdem unter der gesamten Bürgerschaft

verteilt.89 Die geschilderten Publikationsformen und -wege

finden letztlich ihren Niederschlag auch in der heutigen Überlieferungslage von

gedruckten Mandate im ehemaligen Zürcher Herrschaftsgebiet, indem – neben den

beiden grossen Sammlungen des Staatsarchivs Zürich und der Zentralbibliothek

Zürich – in vielen Archiven politischer und evangelisch-reformierter

Kirchgemeinden sowie aus Beständen einzelner Kanzleien zum Teil grosse Mengen an

Mandatsexemplaren überliefert sind.90

2.3Gliederungsvarianten, Formate und Gestaltungselemente

Die gedruckten Zürcher Mandate, die zwischen 1525 und 1798 erlassen wurden,

lassen sich zunächst in Einblattdrucke und Mehrblattdrucke unterteilen.

Einblattdrucke im bibliographischen Sinne sind einseitig bedruckte Blätter,

deren Texte in der Regel im Typendruck abgebildet sind.91 Mengenmässig

machen die Einblattdrucke den weitaus grösseren Teil aus (74 Prozent aller

Zürcher Mandate). Während die frühen Einblattdrucke hauptsächlich in

ungegliederter Form gedruckt wurden,92 tauchen in den Einblattdrucken des 18. Jahrhunderts

häufiger Strukturierungen der Texte in Form von Aufzählungen und Absätzen

auf.93 Allerdings wurden auch noch in

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Mandate als formal unstrukturierte

Einblattdrucke publiziert.94 Charakteristisch für die meisten Einblattdrucke

ist zudem, dass ein Titel fehlt.95 Die Mehrblattdrucke verfügen im Gegensatz zu den

Einblattdrucken meistens über eine Gliederung und einen Titel, wobei es weniger

und stärker strukturierte mehrblättrige Mandate gibt.96 Eine Ausnahme davon bilden einzelne

Mehrblattdrucke, wie beispielsweise das Mandat betreffend die Dienstagspredigt

von 1571, das weder über einen Titel noch eine Gliederung in Form einer

Aufzählung verfügt.97

Ein häufig verwendetes Element zur Strukturierung der Mandate stellen des

Weiteren die Marginalien dar. Diese dienten in der Regel der inhaltlichen

Unterteilung der Texte, ähnlich wie Untertitel. Bei den gedruckten Marginalien

der Frühen Neuzeit handelt es sich um metatextuelle Steuerungselemente in Form

von Stichworten, Überschriften oder Kommentaren. Marginalien waren jedoch kein

neues Phänomen, sondern wurden bereits in mittelalterlichen Handschriften

eingesetzt.98 Während in den Mandaten

des 16. Jahrhunderts Marginalien fast nur bei Verweisen auf Bibelstellen

verwendet wurden,99 treten sie im 17. und vor allem im 18.

Jahrhundert vermehrt auf. Nicht immer entspricht eine Marginalie einem

Paragraphen, sondern manchmal wurden in einem Paragraphen mehrere Marginalien

gesetzt.100

Trotz dieser zahlreichen Möglichkeiten der Gliederung der Zürcher Mandate ist

fast allen Texten gemeinsam, dass vor der Formulierung der Norm ein einleitender

Teil steht.101 Als Erstes wird meist die normsetzende Instanz,

die in vielen Fällen als «Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich»

bezeichnet wird, aufgeführt. Danach folgen die Begründung sowie der unmittelbare

Auslöser für den Mandatserlass. Dazu zählen nicht immer zeitgenössische

Ereignisse oder zeitkritische Beobachtungen, sondern häufig auch die Klage über

die Nichteinhaltung früherer Mandate. Die eigentlichen normativen Beschlüsse und

Bestimmungen machen in der Regel mengenmässig den grössten Teil des Textes aus.

Im Anschluss daran werden häufig Buss- und Strafandrohungen, Ermahnungen an die

Amtleute sowie die Anzeigepflicht (Leidepflicht) aufgeführt. In einigen Mandaten

des 16. Jahrhunderts kommen als spezifisches Phänomen Siegelankündigungen (und

entsprechend Siegelabdrücke) vor.102 Dass dies jedoch

spätestens im 17. Jahrhundert aufgegeben wurde, zeigen die Täufermandate von

1585 und 1610. Während die Fassung von 1585 noch eine Siegelankündigung am Ende

des Mandates enthält, fehlt diese in der überarbeiteten Version von 1610, wo die

letzten Sätze komplett geändert wurden.103 Schliesslich endet der Text in einigen Fällen

mit der Art und Weise der Publikation, wobei meist das Verlesen von den Kanzeln

genannt wird.104

Ein weiteres Phänomen, das in den gedruckten Mandaten hauptsächlich des 18.

Jahrhunderts vorkommt, sind tabellenartige Strukturierungen von bestimmten

Inhalten. Dazu zählen Münzwechselkurse, Preise, Masse und Gewichte sowie

Lohnangaben.105 Da es sich in den meisten Fällen um Mandate in

den Bereichen Gewerbe, Marktwirtschaft und Münzwesen handelt, kann vermutet

werden, dass diese Mandate nicht nur verteilt, sondern zum Teil auch öffentlich

angeschlagen wurden. So stellten die Tabellen für die Empfängergruppen

hilfreiche Orientierungselemente dar. Im Falle der fremden Mandate, die von der

Zürcher Obrigkeit für die eigenen Angehörigen nachgedruckt wurden, ist es

möglich, dass diejenigen Personen, die sich an den entsprechenden Ort begaben,

ein Exemplar des Mandats mit sich führten, etwa um Währungstabellen als schnelle

Orientierungshilfe zur Hand zu haben.106 Neben dieser Funktion eines «pragmatischen

Koordinationssystems zur Auffindung von Informationen» müssen

Tabellen gemäss Arndt Brendecke ausserdem als «Systeme der

Relationsstiftung» angesehen werden.107 Dies bedeutet, dass Daten in einer

tabellarischen Darstellungsform auf verschiedenen Ebenen in Relation zueinander

gesetzt werden. Die Tabelle in der Feilerordnung von 1770 zeigt zum Beispiel das

Verhältnis des Getreidepreises zum Gewicht des Sechserbrots sowie zum

Schillingbrot. Während der Preis jeweils in Pfund und Schilling angegeben ist,

beziehen sich die Gewichtsangaben der Brote auf Lot und Quentli. Mit dieser

Tabelle konnten dementsprechend nicht nur Preis-Gewicht-Relationen, sondern auch

das Verhältnis zwischen den beiden Brottypen herausgelesen werden.108 Ausserdem wird mit Tabellen ein

hohes Mass an Informationsreduktion und -formalisierung erreicht, wodurch eine

eindeutige und unmissverständliche Zuordnung von Daten ermöglicht wird.109 Dies konnte insbesondere für

Verwaltungsschriftgut wie den gedruckten Mandaten von Vorteil sein.

Zu den Gestaltungselementen der gedruckten Mandate Zürichs zwischen dem 16. und

18. Jahrhundert zählen einersteits Versalien und Kustoden, andererseits

Bildinitialen und Embleme, letztere in der Regel in Form von Holzschnitten oder

später auch Kupferstichen. Die Gestaltung des Layouts war stark vom jeweiligen

Buchdrucker und Setzer geprägt. Dabei spielten neben den technischen

Voraussetzungen des Typographeums vor allem auch die kognitiven und

organisatorischen Leistungen des Setzers eine zentrale Rolle.110 Einzelne Mandate sind

auch in Druckvarianten überliefert, die sich im Layout und Buchschmuck klar

voneinander unterscheiden, so zum Beispiel die Almosenordnung von 1693. In der

einen Variante ist der gesamte Text mit einem linienförmigen Rahmen umrandet,

der in der anderen fehlt. Auch wurden für das Titelblatt unterschiedliche

Embleme gewählt.111

Bei einigen längeren Mandaten, die eher den Charakter von Ordnungen hatten,

wurden am Ende mehrseitige Sachregister publiziert.112 Im Falle der Fischerordnung

von 1776 wurden gemäss der Zweiteilung der Ordnung zwei Register eingefügt, die

sich jeweils auf die Fischerei im Zürichsee und in der Limmat beziehen.

3Editionseinheit

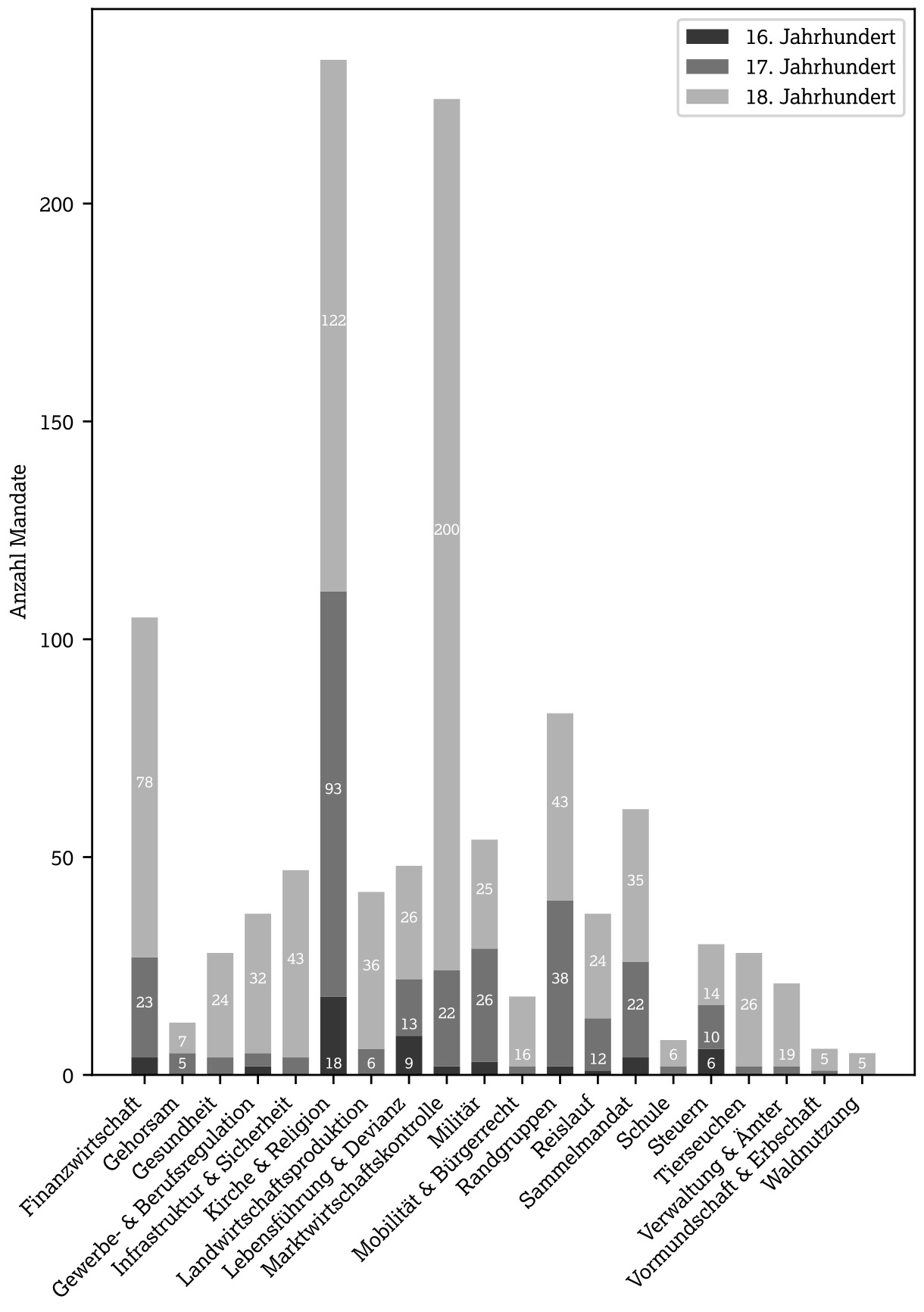

3.1Themenüberblick

Um einen Überblick über die gedruckten Zürcher Mandate zwischen 1525 und 1798 zu

erhalten, wurde zunächst eine Zusammenstellung aller überlieferten Zürcher

Mandate im Staatsarchiv Zürich und in der Zentralbibliothek Zürich sowie im

Stadtarchiv Zürich angestrebt.113 Es ist davon auszugehen, dass die dabei

identifizierten 1128 Mandate den Grossteil aller noch überlieferten Zürcher

Mandate darstellen, was sich nicht zuletzt in der hohen Übereinstimmung zwischen

den verschiedenen Mandatsbeständen in den einzelnen Gedächtnisinstitutionen, vor

allem des Staatsarchivs Zürich und der Zentralbibliothek Zürich, erkennen lässt.

Allerdings fehlen aufgrund von Verlusten und Überlieferungslücken sicherlich

einzelne Mandate. Gleichzeitig mit der Zusammenstellung wurden ausserdem die

Metadaten aller im Staatsarchiv Zürich vorgefundenen Mandate in dessen

Archivinformationssystem verzeichnet, um namentlich die Mandatsammlungen 1 bis

3114 integral auf Stufe Einzeldokument

über den Archivkatalog publizieren zu können und gleichzeitig die 104

ausgewählten Mandate dieser Editionseinheit in die Gesamtüberlieferung

einzubetten.

In einem zweiten Schritt wurden die Zürcher Mandate in 20 eigens definierte

Themenblöcke eingeteilt. Dabei ging es weniger darum, homogene, ähnlich grosse

Themenblöcke zu bilden, sondern eher darum, eine möglichst umfassende Abbildung

aller vorkommenden thematischen Phänomene zu erhalten. Dies lässt sich besonders

prägnant im Vergleich der beiden Themenblöcke «Reislauf» und «Militär»

sehen. Während der Themenblock «Reislauf» ein spezifischer, klar

eingrenzbarer Bereich darstellt, ist der Themenblock «Militär» thematisch

sehr viel breiter und umfasst eine Vielzahl an Phänomenen. Obwohl man

argumentieren könnte, dass der Themenblock «Reislauf» ein Teilbereich des

Themenblocks «Militär» darstellt, wurden bewusst beide Themenblöcke

gewählt, um eine präzisere Differenzierung der entsprechenden Mandate vornehmen

zu können.

Zu beachten galt es ausserdem, dass die Abgrenzung gewisser Themenblöcke manchmal

nicht ganz einfach war. Dies betraf hauptsächlich den umfangreichsten

Themenblock «Kirche und Religion», der zahlreiche Überschneidungen mit dem

Themenblock «Lebensführung und Devianz» aufweist. Aus diesem Grund wurde

versucht, dem Themenblock «Kirche und Religion» nur diejenigen Mandate

zuzuweisen, die Kirchenbesuche, Liturgieanweisungen, Kirchenordnungen,

Prädikantenordnungen und Bettagsankündigungen beinhalten. Zum Themenblock

«Lebensführung und Devianz» wurden dementsprechend eher Mandate

bezüglich Sittlichkeit, Ehe, Unzucht, Spielen, Tanzen, Trinken, Aufwand und

Kleidung gezählt. Ausserdem fallen in diesen Themenblock Mandate zu

Gotteslästerung, Fluchen und Sonntagsheiligung, obwohl diese Themen eindeutig

religiös konnotiert sind. Grundsätzlich gilt für die meisten Zürcher Mandate

zwischen 1525 und 1798, dass christlich-theologische Moralvorstellungen und

religiöse Erklärungsansätze für gesellschaftliche Phänomene vorherrschend sind.

Dies ist auch für den zweitgrössten Themenblock «Marktwirtschaftskontrolle»

zu beobachten, wenn auch im 18. Jahrhundert unter dem Einfluss der Aufklärung in

abgeschwächter Form.115 Die im Themenblock

«Marktwirtschaftskontrolle» subsummierten Mandate betreffen

Fürkaufverbote, Handelsbedingungen, Warenqualität, Preiskontrolle sowie Masse

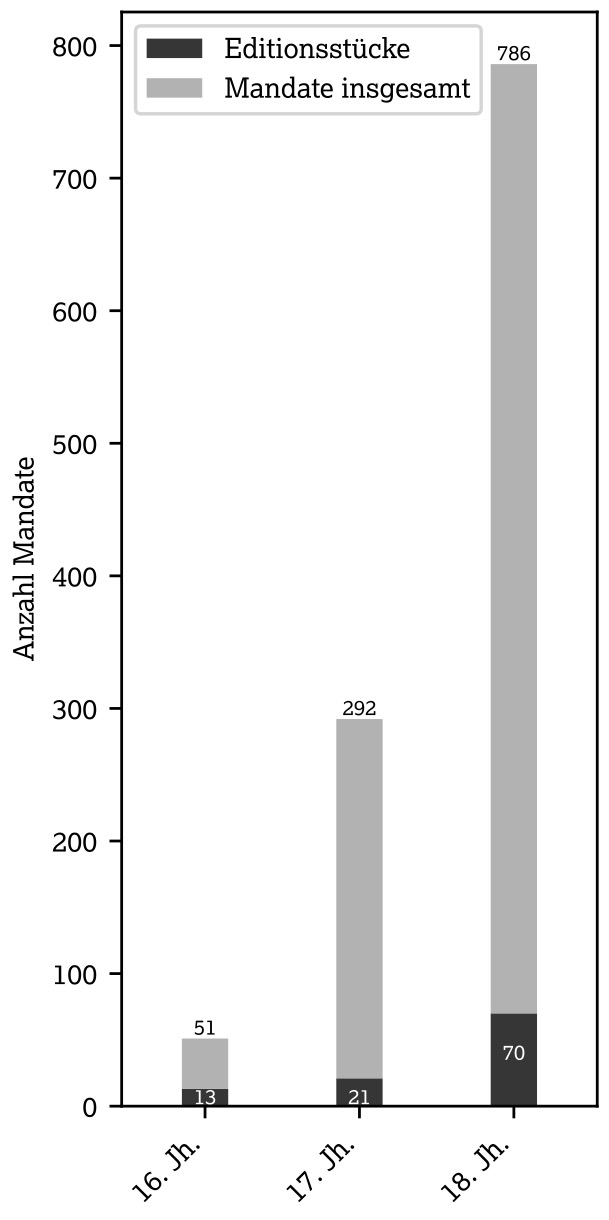

und Gewichte und stammen mehrheitlich aus dem 18. Jahrhundert. Insgesamt lässt

sich für das 18. Jahrhundert ein klares Schwergewicht an Mandatsdrucken

erkennen. Von der Gesamtzahl der gedruckten Zürcher Mandate fallen 786 ins 18.

Jahrhundert, 292 ins 17. Jahrhundert und 51 ins 16. Jahrhundert. Die

mengenmässige Verteilung der Themenblöcke pro Jahrhundert entspricht in den

meisten Fällen der Gesamtverteilung. Lediglich im Themenblock «Militär»

sind im 17. Jahrhundert geringfügig mehr Quellenstücke als im 18. Jahrhundert zu

finden. Gewisse Themenblöcke sind indessen in den Mandaten des 16. Jahrhunderts

gar nicht vertreten. Dazu zählen «Gehorsam», «Gesundheit»,

«Infrastruktur und Sicherheit», «Landwirtschaftsproduktion»,

«Mobilität und Bürgerrecht», «Schule», «Tierseuchen»,

«Verwaltung und Ämter» sowie «Waldnutzung».

In einigen Themenblöcken ist ein Grossteil der Mandate zudem von einem ähnlichen

Typus. Dies ist beispielsweise im Themenblock «Finanzwirtschaft» der Fall,

wo von den insgesamt 105 Erlassen 81 als Münzmandate identifiziert wurden oder

im Themenblock «Kirche und Religion», wo von 233 Texten knapp 200

Bettagsmandate sind.

Ein Themenblock, nämlich die «Sammelmandate», wurde als thematisch

übergreifend angesehen, weswegen er sich von den restlichen, themenbasierten

Blöcken unterscheidet. Damit sollte dem Phänomen Rechnung getragen werden, dass

während des gesamten Zeitraums themenübergreifende Mandate gedruckt wurden.

Gemeint sind die sogenannten Grossen Mandate und Landmandate, von denen

teilweise auch Auszüge gedruckt wurden.116

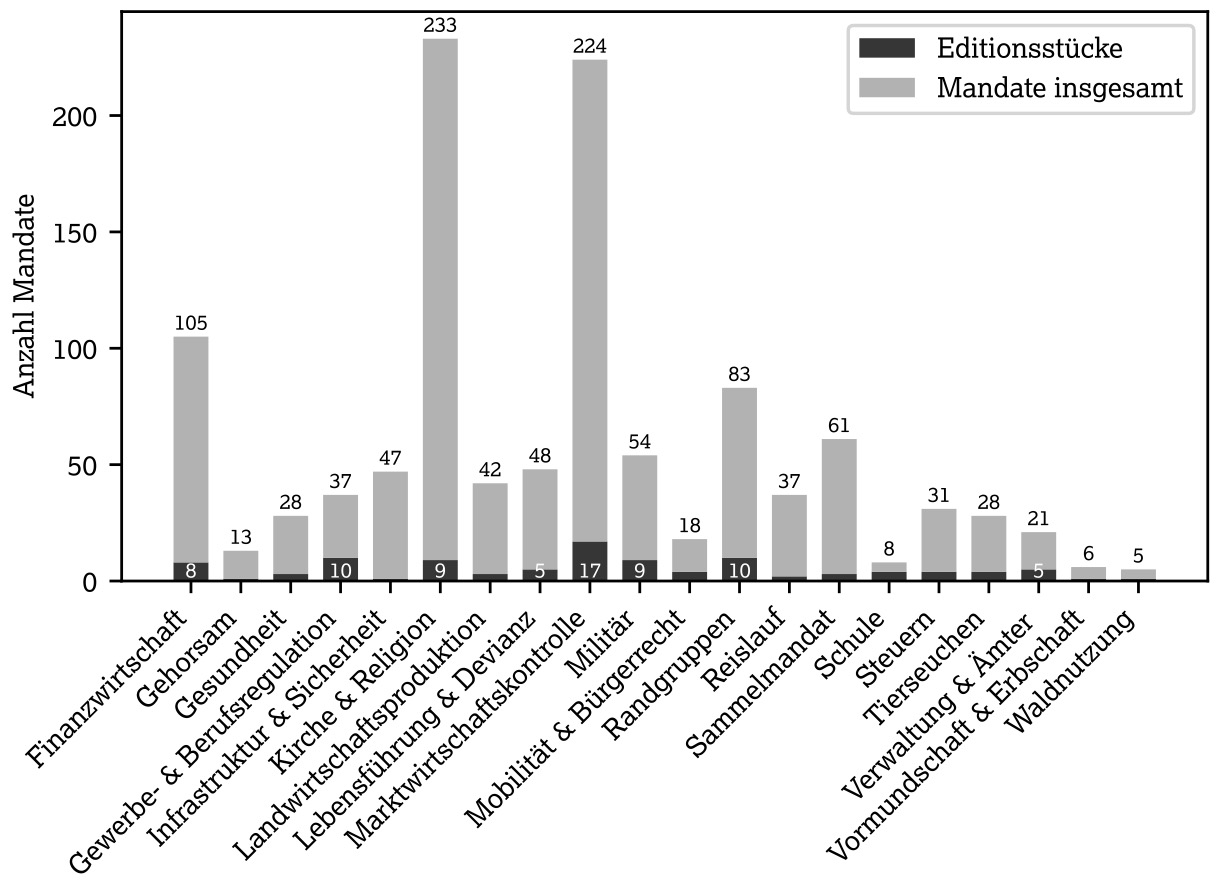

Abbildung 1: Verteilung der edierten Stücke pro Themenblock

Abbildung 2: Verteilung aller Zürcher Mandate pro Themenblock und Jahrhundert

3.2Auswahlkriterien der edierten Mandate

Die vorliegende Editionseinheit kennzeichnet sich durch mehrere spezifische

Merkmale, die für die Auswahl der Stücke eine wichtige Ausgangslage darstellten.

Zunächst lässt sich feststellen, dass es sich um eine im Vergleich zu anderen

Einheiten der «Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen» homogene

Editionseinheit handelt. So gibt es nur einen Rechtsaktentyp, der jedoch über

unterschiedliche formale Gegebenheiten verfügen kann (vgl. Kapitel 2.3). Die

ausgewählten Quellenstücke thematisieren lediglich normative Aspekte und sagen

wenig über die Rechtsanwendung aus. Ausserdem handelt es sich ausschliesslich um

gedruckte Texte, bei denen exemplarspezifisch allerdings handschriftliche

Anmerkungen vorkommen können, die ebenfalls ediert wurden. Schliesslich erfolgte

die Auswahl der Stücke zum grössten Teil aus der mehrbändigen «Mandatssammlung

1» des Staatsarchivs Zürich (vgl. Kapitel 4.1). Was hingegen die

thematische Breite anbelangt, ist die vorliegende Editionseinheit äusserst

heterogen und breit gefächert. Bei der Stückauswahl wurde dementsprechend

versucht, sowohl der Homogenität als auch der Heterogenität Rechnung zu tragen.

Um die zahlreichen Themen, die in den gedruckten Mandaten vorkommen, abzubilden,

wurden vorgängig zwanzig Themenblöcke definiert (vgl. Kapitel 3.1). Bei der

Stückauswahl wurde zwar versucht, die Stücke möglichst repräsentativ nach

Themenblock und Jahrhundert auszuwählen, aber gewisse Themenblöcke sind bewusst

statistisch unterrepräsentiert. Dies betrifft vor allem den Themenblock

«Kirche und Religion», woraus von den knapp 200, meist sehr ähnlich

lautenden Bettagsmandaten nur drei Beispiele ausgewählt wurden. In Bezug auf die

zeitliche Verteilung der Zürcher Mandate ist das 18. Jahrhundert im Vergleich

zum 16. Jahrhundert ebenfalls unterrepräsentiert. Auch diese Tatsache hängt

damit zusammen, dass im 18. Jahrhundert zwar deutlich mehr Mandate gedruckt

wurden, diese aber in vielen Fällen identisch oder sehr ähnlich sind. Des

Weiteren wurden von den insgesamt 837 Einblattdrucken (74 Prozent) nur 57 als

Stücke ausgewählt, was einen Anteil von 55 Prozent aller edierten Mandate

ausmacht. Andererseits gibt es Themenblöcke, die statistisch gesehen

überrepräsentiert sind. So wurden im Themenblock «Schule» von den insgesamt

acht Erlassen vier als Stücke ausgewählt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass

sich darunter mehrere längere Schul- und Lehrordnungen befinden, die für die

Geschichte des zürcherischen Schulwesens von hoher Bedeutung sind. Schliesslich

wurde bei der Auswahl auf ein Gleichgewicht geachtet zwischen Mandaten, die sich

gleichermassen an die Bewohner von Stadt und Landschaft richten, und solchen,

die sich nur an die Stadt oder nur an die Landschaft richten.

Für die vorliegende Editionseinheit wurde versucht, möglichst alle vorkommenden

Phänomene abzubilden. Dazu zählen neben den thematischen und chronologischen

Aspekten auch formale, ästhetische und textkritische Kriterien. Wichtig waren

dabei insbesondere die Entstehungsgeschichte und die Publikationsweise eines

Mandats. Quellenstücke mit handschriftlichen Anmerkungen, die auf die Handhabe

des Mandats hinwiesen, erhielten eine erhöhte Priorität. Soweit vorhanden wurde

ausserdem jeweils die Forschungsliteratur zu einer bestimmten Thematik

konsultiert. Mandate, die in der Forschung als besonders zentral,

aussergewöhnlich oder exemplarisch bezeichnet werden, fanden tendenziell Eingang

in die Editionseinheit. Falls das entsprechende Quellenstück jedoch aus anderen

Gründen nicht als Stück aufgenommen werden konnte, wurde zumindest im Kommentar

eines ähnlichen Mandats darauf Bezug genommen. Was die modernen Editionen,

insbesondere jene der «Zürcher Kirchenordnungen» anbelangt (vgl. Kapitel

5.3), wurde versucht, dort bereits aufgenommene Mandate nicht erneut zu edieren,

ausser es handelt sich um ein wichtiges Quellenstück oder um ein

aussergewöhnliches Mandat. Die Transkription der Stücke folgt den bewährten

Editionsgrundsätzen der Rechtsquellenstiftung, die eigens für die Spezifika der

gedruckten Überlieferung angepasst wurden.117

Abbildung 3: Verteilung der edierten Stücke pro Jahrhundert

4Überlieferungs- und Editionsgeschichte

4.1Die des Staatsarchivs Zürich

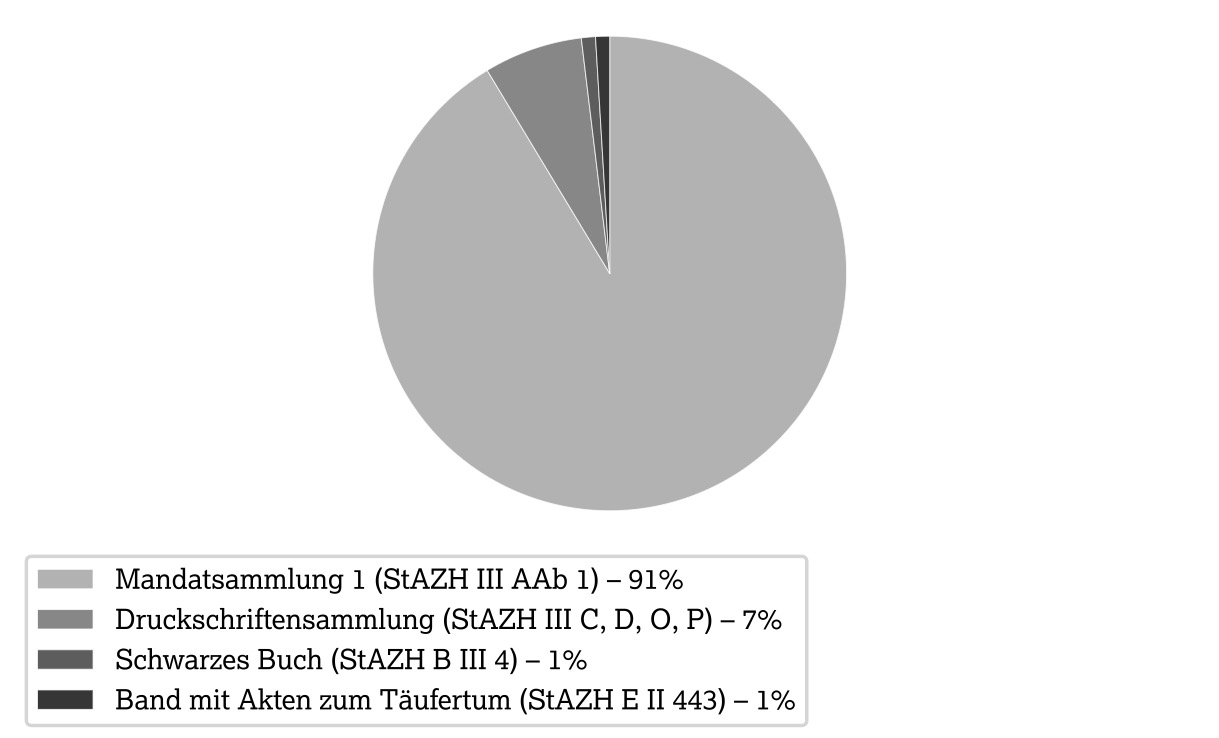

In der vorliegenden Editionseinheit stammen 95 der 104 Quellenstücke (91 Prozent)

aus der «Mandatsammlung 1» des Staatsarchivs Zürich (StAZH III AAb 1). Diese Serie ist aus der Amtszeit von

Stadtschreiber Hans Conrad Hirzel in ursprünglich sieben Foliobänden in

chronologischer Ordnung (1525-1780) überliefert und wurde zunächst in der

Stadtkanzlei (In Gassen 16),118 danach

vermutlich im Archiv der städtischen Kanzlei im Fraumünster aufbewahrt.119 Hirzel war laut eigenen Angaben 1783 damit

«beschäfftigt für die staatscanzley eine complete sammlung der

gedrukten mandaten zusammenzubringen», als er mit dem in Pfungen

tätigen Pfarrer Johann Jakob Meyer (1731-1792) in brieflichen Kontakt trat.120 Meyer hatte neben seiner Tätigkeit als Chronist und

Geschichtsforscher eine umfassende Manuskriptsammlung sowie ein alphabetisches

und chronologisches Register der Ratsmanuale, das als Meyersches Promptuarium

bekannt ist,121 angelegt. Ausserdem hatte er

zahlreiche Zürcher Mandate in sieben Foliobänden gesammelt. Diese Bände, die

Meyer, wie auch das Promptuarium, der Stadt Zürich testamentarisch überlassen

wollte, gelangten 1783 an Stadtschreiber Hirzel und bildeten den Grundstock für

die erste staatliche Mandatsammlung. Ergänzt wurde die Sammlung aus eigenen

Vorräten der Stadtkanzlei sowie aus weiteren Sammlungen unterschiedlicher

Provenienz. Dazu zählen Mandate aus der Kyburgischen Kanzlei Winterthur, aus der

von einem Apotheker Locher beigesteuerten Sammlung Leu sowie ein einzelnes

Mandat eines Ratsherrn Schinz aus der Sammlung Steiner. Einen Abgleich machte

Hirzel ausserdem mit der Sammlung im Antistitium, d. h. in der Stiftsbibliothek,

und in der Wasserkirche,122 deren beider Bestände

in der Zentralbibliothek Zürich aufgegangen sind.

Im Anschluss an die Schenkung fertigte Pfarrer Meyer im Promptuarium noch einen

Band mit einem chronologisch und thematisch gegliederten Register zu den Zürcher

Mandaten an, das von 1525 bis 1785 reicht.123 Stadtschreiber Hirzel seinerseits setzte die Sammlung

bis zum Ende seiner Amtszeit 1787 mit einem achten Band mit Mandaten ab 1781

fort, wie aus dem von seinem Nachfolger Hans von Reinhard 1789 angelegten

Verzeichnis der Schriften und Bücher in den offenen Kästen der Stadtkanzlei

hervorgeht.124 Seinen Abschluss fand

der Band mit dem Ende des Alten Stadtstaats Zürich 1798.

In den Beständen des 1837 geschaffenen Staatsarchivs lässt sich die

Mandatsammlung erstmals 1855 nachweisen.125 Trotz der ab 1804 publizierten

«Officiellen Sammlung der von dem grossen Rath des Cantons Zürich

gegebenen Gesetze und gemachten Verordnungen, und der von dem Kleinen Rath

emanierten allgemeinen Landes- und Polizey-Verordnungen», einem Vorläufer

der 1831 einsetzenden «Offiziellen Gesetzessamlung» (OS), wurden auch nach

1803 noch Erlasse als Einzelmandate publiziert. So entstand ein neunter, im

Wesentlichen bis 1839 reichender Schlussband der «Mandatsammlung 1»,

angelegt möglicherweise von Staatsarchivar Gerold Meyer von Knonau, der 1857

einen Regierungsratsbeschluss erwirkte, wonach zukünftig «interessante

Druckschriften der Direktionen des Regierungsrathes» in zwei

Exemplaren dem Staatsarchiv abgeliefert werden sollten und «die bisher

erschienenen demselben einzuverleiben seien.»126

Neben der «Mandatsammlung 1», welche die zentrale Serie des Staatsarchivs

für die Überlieferung der zürcherischen Mandate darstellt, existierten im 18.

Jahrhundert weitere Sammlungen mit Mandaten teils unterschiedlicher

Provenienz.127 Die heutige Einreihung der

drei Mandatsammlungen des Staatsarchivs in die Druckschriftensammlung geht auf

eine 1911 erstmals bezeugte Systematik zurück (vgl. Kapitel 4.2).128 In den Jahren 1977 bis 1979

wurde die «Mandatsammlung 1» schliesslich neu gebunden und dabei die

bereits zuvor aufgeteilten neun Bände durchgezählt und umsigniert (Band 1 bis 18

beziehungsweise StAZH III AAb 1.1 - AAb 1.18).129

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand des Weiteren eine lose

Sammlung von chronologisch geordneten Doubletten beziehungsweise Multipletten

der gedruckten Mandate (StAZH III AAb 5). Wahrscheinlich wurden die Exemplare im

Zuge einer Archivreorganisation unter Staatsarchivar Johannes Strickler (im Amt

1870-1881) von den handschriftlichen Aktenbeständen in der heutigen Abteilung A

getrennt und einer separaten Aufbewahrung zugeführt. Handschriftliche

(Archiv-)Vermerke auf den meisten Exemplaren erlauben in Verbindung mit alten

Archivkatalogen die Rekonstruktion der Provenienz, was sich aber sehr aufwendig

gestaltet. Strickler hatte ausserdem bei seinem Amtsantritt 1870 begonnen, einen

(nicht mehr überlieferten) Katalog für die gedruckten Mandate anzulegen, was der

unmittelbare Auslöser für die Erstellung des Doublettenbestandes sein

könnte.130

4.2Weitere Bestände

Von den restlichen neun Stücken, die nicht aus der «Mandatsammlung 1»

stammen, wurden sieben Mandate weiteren Beständen der Druckschriftensammlung des

Staatsarchivs Zürich entnommen. Die Druckschriftensammlung wurde bereits in der

Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt und im Archivreglement von 1877 explizit

geregelt. Ziel war es, eine möglichst vollständige Sammlung aller

Amtsdruckschriften des Kantons Zürich sowie in Auswahl des Bundes und der

anderen Kantone zu erreichen. Die Systematik der Druckschriftensammlung lässt

sich 1911 erstmals nachweisen, stammt aber wahrscheinlich schon aus dem

ausgehenden 19. Jahrhundert.131 Die Unterteilung erfolgt in

drei Hauptabteilungen (StAZH I = Bund; II = Kantone; III = Kanton Zürich), wobei

diese jeweils thematisch oder formal gegliedert wurden. Die sieben ausgewählten

Mandate stammen aus der Hauptabteilung III (Kanton Zürich) unter den

thematischen Bereichen StAZH III C (Justiz und Polizei), D (Militär), O

(Landwirtschaft) und P (Gemeindewesen).

Schliesslich sind zwei edierte Mandate im sogenannten Schwarzen Buch (StAZH B III 4), einem Satzungsbuch des 16. Jahrhunderts,

und in einem Band mit Akten zum Täufertum (StAZH E II 443) zu finden. In beiden Fällen handelt es

sich um Bände, die vorwiegend handschriftliches Material beinhalten.

Dementsprechend enthalten die beiden Stücke interessante handschriftliche

Anmerkungen. Dies war auch der Grund, sie anstelle der in der «Mandatsammlung

1» ebenfalls vorhandenen Exemplare auszuwählen.

Neben den Mandatsammlungen, die im Staatsarchiv Zürich aufbewahrt werden, muss an

dieser Stelle noch die annähernd vollständige Sammlung «Mandate und

Proklamationen» (M&P) in der Zentralbibliothek Zürich erwähnt werden.

Dieser Bestand, der aus der ehemaligen Stadtbibliothek stammt, dürfte letztlich

auf Sammlungen oder Einzelexemplare privater Provenienz zurückgehen.132

Abbildung 4: Verteilung der edierten Mandate

4.3Bisherige Editionen

Bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde in sechs Bänden

«eine vollständige Sammlung der bisher, einzeln und zu verschiedenen

Zeiten in den Druk ausgegebenen bürgerlichen Geseze der Republic

Zürich»133 herausgegeben. Es handelt sich dabei aber

nicht um eine Edition im modernen Sinn, sondern um eine Zusammenstellung des

damals geltenden Rechts, da dieses als Einzelpublikation häufig verloren oder

seine Bestimmungen vergessen gingen. Ziel war es, so die Vorrede, die

obrigkeitlichen Bestimmungen allgemein bekannt zu machen. Es wurden nicht nur

die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen Mandate aufgenommen, sondern auch ältere

Bestimmungen.134 Herausgegeben wurde die Sammlung zwischen 1757 und

1793 bei Orell und Co., ab dem vierten Band bei Orell, Gessner, Füssli und Co.

Gemäss der Vorrede im ersten Band wurden ältere orthographische Eigenheiten der

Texte zwar angepasst, aber der Stil sowie zürichspezifische Ausdrücke

beibehalten. Die Ordnung der sechs Bände folgt keiner durchgängigen Logik, denn

die einzelnen aufgeführten Mandate sind weder chronologisch noch thematisch

geordnet. Ab dem vierten Band werden einzelne inhaltlich ähnliche Mandate jedoch

unter derselben römischen Zahl mit der Untergliederung A, B, C etc. aufgeführt.

Die «Sammlung der bürgerlichen und Policey-Gesetze» kann als eigentlicher

Vorläufer der «Offiziellen Sammlung der Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen

des Eidgenössischen Standes Zürich», angesehen werden, die, mit zwei

Vorläuferreihen ab 1804 beziehungsweise 1814, ab 1831 der Publikation des

kantonalen Rechts diente und langfristig zur Kodifikation der zürcherischen

Rechtsgrundsätze führte.135

Thematisch und zeitlich umfassende Editionen der gedruckten Mandate Zürichs

existieren nicht. Die vorhandenen Editionen sind entweder in Bezug auf einen

bestimmten Zeitraum oder auf ein Thema eingegrenzt. Für die Reformationszeit ist

vor allem die «Actensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation», die

1879 von Emil Egli herausgegeben wurde, relevant. Darin finden sich neben

Kundschaften, Verhören, Urteilen, Briefen, Petitionen, Gutachten auch Mandate.

Ziel des Herausgebers war es, «ein abgerundetes Culturbild der Zeit zu

geben»,136 wobei der Zeitraum

zwischen 1519 und 1533 gewählt wurde. Die ausgewählten Mandate wurden zwar

transkribiert und in einigen Fällen mit einem kurzen Kommentar oder einem

Verweis auf andere Quellenstücke versehen, textkritische Anmerkungen fehlen

jedoch weitgehend. Ebenfalls auf die Reformationszeit beschränkt ist die Edition

von Heinrich Bullingers Reformationsgeschichte, die 1838 bis 1840 von Johann

Jakob Hottinger und Hans Heinrich Vögeli herausgegeben wurde.137 Mandate, die zwar von

Bullinger vereinzelt in sein chronikalisches Werk aufgenommen hatte,138 wurden zwar ediert,

jedoch weder mit textkritischen Anmerkungen noch mit einem Kommentar

versehen.

Eine jüngere Edition, in die gedruckte Mandate Zürichs aufgenommen wurden, liegt

in den 2007 von Emidio Campi und Philipp Wälchli herausgegebenen «Zürcher

Kirchenordnungen» vor.139 Diese Edition, die auf

modernen Transkriptions- und Editionsrichtlinien beruht, enthält in zwei Bänden

in chronologischer Ordnung kirchen- und religionsgeschichtliche Quellen von ca.

1510 bis 1675. Obwohl die Edition im Titel den Begriff «Kirchenordnungen»

trägt, fehlen allerdings Quellenstücke wie die «Christennlich ordnung und

brüch der kilchen Zürich» von 1535.140 Die edierten

Mandate stammen hauptsächlich aus den Themenblöcken «Kirche und Religion»,

«Randgruppen» und «Sammelmandat».

Bei der Auswahl der Mandate für diese Editionseinheit wurde zwar darauf geachtet,

dass bei mehrfach erschienenen oder ähnlichen Mandaten jeweils dasjenige ediert

wurde, das nicht bereits in die «Zürcher Kirchenordnungen» aufgenommen

wurde, dies gilt jedoch nicht für insgesamt 15 zentrale Quellenstücke. Neben der

Wichtigkeit des entsprechenden Mandats war ausserdem ausschlaggebend, dass die

inhaltlichen Kommentare zu den Quellenstücken in den «Zürcher

Kirchenordnungen» eher knapp gehalten sind. Hinzu kommt, dass in der

vorliegenden digitalen Edition im XML-Format inhaltliche Auszeichnungen gemacht

wurden, die in der buchbasierten Edition der Zürcher Kirchenordnungen

fehlen.

Abschliessend muss noch auf das von Claudia Schott-Volm herausgegebene

«Repertorium der Policeyordnungen Zürichs in der Frühen Neuzeit» von

2006 hingewiesen werden. Obwohl es sich nicht um eine Edition, sondern um ein

Findmittel handelt, stellte das Repertorium aufgrund seiner annähernden

Vollständigkeit der Zürcher Mandate zwischen 1417 und 1798 eine wichtige

Grundlage für die vorliegende Editionseinheit dar. Von den insgesamt 1128

gedruckten Mandaten zwischen 1523 und 1798 sind 939 (83 Prozent) im Repertorium

aufgeführt. Obwohl nicht zwischen gedruckten und handschriftlich überlieferten

Mandaten unterschieden wird, kann dies aufgrund der Archivsignatur jedoch in den

meisten Fällen ohne Autopsie ermittelt werden.

Annotations

- Pahud de Mortanges 2007, S. 91-102; Ulrich 2003.↩

- Spillmann-Weber 1997, S. 19; Idiotikon, Bd. 4, Sp. 319.↩

- Vgl. Spillmann-Weber 1997.↩

- Vgl. beispielsweise SSRQ ZH NF I/1/11 10-1.↩

- Vgl. beispielsweise SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 28; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 82.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 70.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 18; SSRQ ZH NF I/1/11 27-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 31-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 72.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 3.↩

- Dies war beispielsweise beim Bettagsmandat von 1655 der Fall: SSRQ ZH NF I/1/11 23-1.↩

- Schott-Volm, Repertorium.↩

- SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 26.↩

- Zu einem Überblick der Mandate in vorreformatorischer Zeit vgl. Spillmann-Weber 1997, S. 35-36, 193-194; Wehrli 1963, S. 5-12.↩

- Das erste Mandat, das als Druck publiziert wurde, stammt aus dem Jahr 1523 und betrifft das Grossmünsterstift (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 121).↩

- Spillmann-Weber 1997, S. 20; Pünter 1994, S. 40; Ziegler 1978, S. 20; Wehrli 1963, S. 12.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 59.↩

- Schott-Volm, Repertorium, S. 731-735.↩

- Vgl. Ordnung betreffend Sitzungen des Kleinen Rats am Mittwoch von 1515-1518: SSRQ ZH NF I/1/3 84-1.↩

- Vgl. beispielsweise die Gschau: SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 64.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 30-1; Wyss 1796, S. 416.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 49; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 68; SSRQ ZH NF I/1/11 93-1.↩

- Guyer 1943, S. 29-46.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 9-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 44-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 2.↩

- Schott-Volm, Repertorium, S. 737; Bächtold 1982, S. 61.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 17-1; SSRQ ZH NF I/1/11 21-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 23.↩

- Vgl. beispielsweise SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 100.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 15-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 25-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 50.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 28-1; SSRQ ZH NF I/1/11 33-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 35; SSRQ ZH NF I/1/11 57-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 67-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 81.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 54-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 68-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 4; SSRQ ZH NF I/1/11 34-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 46.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 92; SSRQ ZH NF I/1/11 98-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 69-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 12.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 16-1; SSRQ ZH NF I/1/11 18-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 27; SSRQ ZH NF I/1/11 31-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 89.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 38-1; SSRQ ZH NF I/1/11 60-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 64; SSRQ ZH NF I/1/11 90-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 19-1; SSRQ ZH NF I/1/11 70-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 14-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 36; SSRQ ZH NF I/1/11 103-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 66-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 99-1; SSRQ ZH NF I/1/11 104-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 6-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 22.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 20-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 52.↩

- Vgl. HLS, Sittenmandate; Spillmann-Weber 1997; Pünter 1994; Ziegler 1978; Wehrli 1963. Den Begriff verwendet bereits Wyss 1796, S. 413.↩

- Vgl. HLS, Sozialdisziplinierung; Landwehr 2004.↩

- Eine Ausnahme stellt lediglich die Gerichtsherrschaft Weiningen dar, die vereinzelt eigene Mandate publizierte, vgl. StAZH B VII 43.19.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 89.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 50.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 46.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 64-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 49.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 17-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 62-1.↩

- Während die Formulierung «Bürgermeister und Rat» den Kleinen Rat bezeichnet, wird der Grosse Rat meist explizit «Grosser Rat» oder «Rat der Zweihundert» genannt (vgl. beispielsweise SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 32; SSRQ ZH NF I/1/11 35-1).↩

- Illi 2008, S. 16-19; Weibel 1996, S. 26-29, 50.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 67.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 88.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 80-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 23-1; korrigierte Version: StAZH III AAb 1.4, Nr. 44.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 98.↩

- StAZH B II 1020, S. 177; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 92.↩

- Zensur- und Buchdruckerordnungen gibt es unter anderem aus den Jahren 1553, 1650, 1660, 1711 und 1758 (vgl. StAZH E I 23.1; StAZH III AAb 1.8, Nr. 14; StAZH III AAb 1.12, Nr. 8).↩

- StAZH E I 23.1.↩

- Leemann-van Elck 1940, S. 19. Für einen detaillierten Überblick zu den zürcherischen Druckereien vom 16. bis 18. Jahrhundert vgl. Leemann-van Elck 1950, S. 4-56.↩

- Der Ratserlass datiert vom 22. September 1631 (vgl. StAZH E I 23.1).↩

- StAZH A 43.5.↩

- StAZH E I 23.1.↩

- StAZH B II 760, S. 11-12. Gessner hatte 1715 bereits das Stadt- und Landrecht (Stadtgerichtsordnung) und 1716 das Erbrecht der Stadt Zürich gedruckt (StAZH III AAb 1.8, Nr. 48 und Nr. 59). Hingegen sind keine Mandate nach 1723 überliefert, welche die Offizin Gessner druckte.↩

- Vgl. Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 2, S. 1359-1369; Maissen 2006, S. 317.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 21-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 25; SSRQ ZH NF I/1/11 28-1; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 64; SSRQ ZH NF I/1/11 92-1.↩

- StAZH B II 943, S. 60-62; StAZH E I 23.3.↩

- Giesecke 1991, S. 544-548.↩

- Vischer, Einblattdrucke, S. 9.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 55; SSRQ ZH NF I/1/11 75-1.↩

- SSRQ ZH NF I/1/11 60-1.↩

- SSRQ ZH NF I/1/11 42-1, S. 8.↩

- Vgl. beispielsweise SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 54.↩

- ERKGA Birmensdorf-Aesch IV A 1, fol. 3r-6v; Edition: Frei, Zürcher Stillstandsprotokolle 17. Jahrhundert. Zur Verlesung von Mandaten durch Heinrich Bullinger von der Kanzel des Grossmünsters vgl. Sieber 2007a, S. 92, 111.↩

- Wyss 1796, S. 418.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11 58-1.↩

- Vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 68; SSRQ ZH NF I/1/11 90-1.↩

- Wyss 1796, S. 416.↩

- Vgl. Sieber 2007a, S. 97; StAZH B XI 22.170-B XI 22.182. Für Winterthur STAW B 3/1a.↩